“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持。”

光阴流转中,总有一些画面定格着教师的模样,跨越时代依然动人。

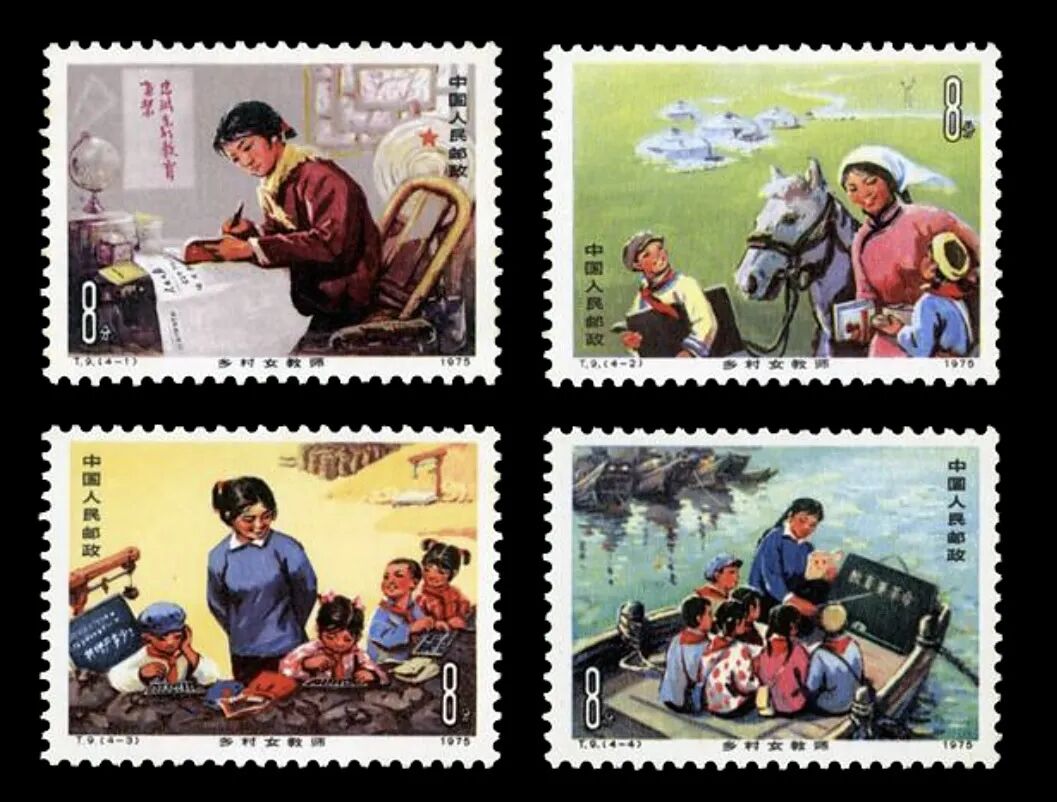

1975年,一套邮票把教师的模样定格——在灯下备课,在草原上课,在粮库教算盘,在船上写板书……四幅图景里,藏着课堂内外不变的教育初心。今天再看,原来教师的课堂,从来不止一扇窗。

在我国第41个教师节来临之际,我们透过邮票里的“窗内”与“窗外”,看见教育本真的模样,致敬师恩纯粹的光辉。

讲台之上,是深耕的坚守

窗内的课堂,不只是一方讲台那么简单。它是深夜备课点燃的油灯,是教案上反复推敲的批注,更是“开门办学”课堂的迁移。

《乡村女教师》邮票(4-1)“认真看书学习”中,简易的办公室衬托着女教师伏案的身影,她目光紧锁课本与教案,笔尖在书页上留下反复斟酌的记录。画面角落那句“忠诚党的教育事业”的标语更像是一枚印章,为这方静谧的场景注入了厚重的力量。

T.9 乡村女教师

(4-1)认真看书学习

设计者:万维生

发行日期:1975年3月8日

那些灯下的批注,是从书本到课堂的漫长雕琢——或许是不断更新的热点实例,使抽象的概念也能深深刻在学生的脑海;或许是反复修改的板书设计,只为让细碎的知识在黑板上变得系统清晰;或许是特意标注的讲课节奏,深知效率与吸收本就该是课堂上同频的节拍……窗内的坚守,从来不是孤芳自赏的修行,而是为了让学生们在求知路上能走得更稳。

《乡村女教师》邮票(4-3)“开门办学”的场景中,粮库的麻袋堆成了特殊的课桌,身后的机器与谷物拼凑出时代的课堂,女教师正耐心地教孩子们拨动算珠。

T.9 乡村女教师

(4-3)开门办学

设计者:万维生

发行日期:1975年3月8日

所谓“开门办学”,并非是对“窗内”的背弃,而是用接地气的方式讲解专业的知识。教师没有因环境简陋而简化教学,反而把算盘与生活结合,让“加减乘除”变成能摸得着的生活智慧,让抽象的数字有了温度。这份“开门”的灵活,仍始终连着“窗内”的坚守——无论课堂搬到哪里,教育的初心从未改变。

如今的“窗内”,台灯替代了油灯,PPT接过了手写教案,深夜改课件的身影与邮票里灯下备课的执着一脉相承,实验室里反复调试的设备、进入校园的非遗传承人,都在延续着“开门办学”的智慧。

讲台之外,是延伸的热忱

![]() 窗内的深耕为知识筑牢了根基,而当教育需要跨越山海时,这份热忱便会化作窗外的跋涉。当目光转向远方,就能看见窗外那片同样炽热的风景——有人骑着马,有人摇着船,把课堂送到每个需要的角落。

窗内的深耕为知识筑牢了根基,而当教育需要跨越山海时,这份热忱便会化作窗外的跋涉。当目光转向远方,就能看见窗外那片同样炽热的风景——有人骑着马,有人摇着船,把课堂送到每个需要的角落。

《乡村女教师》邮票(4-2)“巡回教学”刻画了一所马背小学:草原铺展着辽阔的绿,远处的蒙古包若隐若现,两名“红领巾”牵着白马,女教师站在马旁微微俯身,向孩子们讲解着什么。

(4-4)“水上小学”的画面里,船儿静泊在泛着涟漪的水面上,形成了移动的课堂。女教师身着朴素衣衫立于船头,“教育要革命”的字迹清晰可见,孩子们围坐在船中央,聚精会神地望着老师,认真听着每一个字。

T.9 乡村女教师

(4-2)巡回教学(左上)

(4-4)水上小学(右下)

设计者:万维生

发行日期:1975年3月8日

从草原的马蹄声到水乡的船桨声,这些“窗外”的课堂蕴含着教师们最鲜活的模样:他们走下讲台,走出教室,从生活中提炼知识。无论是草原上与风同行的脚步,还是水面上随船起伏的身影,都在诉说着同一份执着——教育不应被地域阻隔,课堂也从不限于四壁之内。他们把日常的点滴酿成了成长的养分,让孩子们在触摸生活的同时,悄然接住了知识的种子。

当下,正是那些愿意走出教室、把课堂搬到生活里的老师,让“窗外”的教育焕发着震撼人心的力量。

是他们,带着学生走进社区图书馆整理书籍,在实践中体会责任与担当;是他们,组织同学观察小区里的垃圾分类,在动手投放中理解环保的意义;是他们,带队走出国门,在当地环境中运用语言、感悟文化……这些“窗外”的引领,让知识不再是冰冷的文字,而是成为滋养生命的甘泉。

窗内的每一份专注,是教师们为知识筑起的暖巢;窗外的每一次实践,是教师们为成长开拓的疆场。这份窗内深耕的坚守,这份窗外延伸的热忱,早已化作照亮我们生命的光。

教师节,只想用最纯粹的心意说一声:谢谢你们。感谢每一位在窗内深耕、向窗外延伸的老师,用不变的初心,让知识跨越山海、穿透时光,托举着每一颗向光而生的心。

撰稿:田乙禾

图片编辑:田乙禾

排版:田乙禾

编辑:宋郁瑨