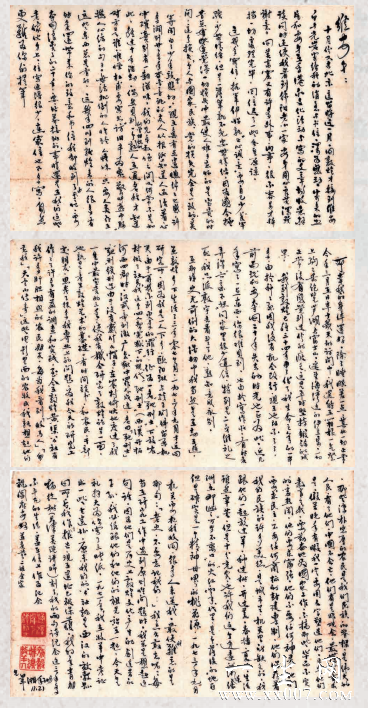

在与常书鸿、段文杰同时期的敦煌文化学者中, 有一对伉俪学者是不应该被后人忘记的,那就是史苇湘、欧阳琳夫妇。而我对他们的认知则源于20多年前偶然收藏到的一件家书信札,最初其吸引我的是挥洒自如的毛笔行书字体,粗略读之,这位在信尾署 名“苇湘”者于信中所言内容多与敦煌莫高窟相关,而信尾加盖的两方醒目的红色印章经辨识是“渔泽障下驰刑士”“效谷城边牧羊人”两句诗,尽管我尚不解其意,但我对这封家书产生了愈加浓厚的兴趣。

此后反复细读此信并结合其内容查阅相关资料后得知,信尾署名“苇湘”者就是早年敦煌研究院(其前身为敦煌研究所)的著名学者史苇湘,此信是写给其表弟史维安(早年同样就读于四川省立艺术专科学校,曾担任四川省群众艺术馆副馆长)的。

1924年,史苇湘出生于四川绵阳,18岁时考入位于省城的四川省立艺术专科学校。大学二年级时,史苇湘和校友欧阳琳被学校选中派到张大千身边,帮助布置在四川举办的“敦煌壁画临摹展”。这不仅使他们大开眼界,更令他们对神秘的莫高窟艺术一见钟情, 两人商定毕业后携手远赴西北献身敦煌艺术。

此时正值1944年初,中国抗日战争进入到了最艰苦的阶段,侵华日军企图从东南亚方向切断中国最后的一道物资生命补给线——滇缅公路。在此民族危难之际,不满20岁的史苇湘毅然应征入伍,随新组建的远征军部队开赴中缅边境抗日前线。一年半后,中国人民终于迎来了抗日战争的伟大胜利,史苇湘在枪林弹雨中经历了血与火的洗礼后随军凯旋,并重返四川省立艺术专科学校继续完成未竟的学业。

1948年秋,24岁的史苇湘毕业后,历尽艰辛,孤身跋涉2000多千米,耗时40多天终于抵达向往已久的敦煌莫高窟。欧阳琳也于1947年毕业后与同学一行4人来到莫高窟,从此他们扎根敦煌,将毕生精力全部奉献给了莫高窟,奉献给了自己钟爱的艺术事业。

新中国成立后,党和政府高度重视敦煌文化的保护。正当史苇湘、欧阳琳夫妇两人以满腔热情忘我投入到文物抢救和保护工作之中并取得一项项骄人业绩时,史苇湘青年时期从军抗战的经历在“文革”中却成了莫须有的“历史问题”,1970年被强行遣送到黄渠公社乡下接受劳动改造。在长达3年零7个月的劳动改造过程中,无法预知结局的史苇湘曾自嘲是现代“驰刑士”,直到1973年国家责令文保单位应尽快恢复业务后,史苇湘作为单位急需的专业骨干才被重新召回敦煌研究所。信中史苇湘也谈及了此事:……在农村愉快地度过了一生中最宝贵的三年, 使我有机会研究了敦煌的另一面,也就是产生敦煌艺术的基础……至今黄渠公社有我许多肝胆相照的农民朋友……那些淳朴忠厚的农民是我们民族的脊梁,是伟大的人民……最让我难忘的是那句“老史,不要忘记我们”,我怎么敢忘呢?……每当在研究工作中遇到一些问题时,我都会想起这句话,因为他们是历史上敦煌文化产生创造者的子孙,我必须跟他们的祖先站在一起。

不难看出,史苇湘不仅乐观地将当年被遣送乡下劳动改造称作是“在农村愉快地度过了一生中最宝贵的三年”,还利用劳作之余去发现与研究了产生敦煌文化艺术的基础一面,体现了史苇湘对敦煌文化艺术的初心痴情。更难能可贵的是,史苇湘作为一名敦煌艺术研究者,他还将个人命运与敦煌文化融为一体,称产生敦煌文化的前人及其子孙是“民族的脊梁,是伟大的人民”,并与他们“肝胆相照”,从中不难看出他已经深深扎根于当地民族文化的沃土之中。 ……一九七一年,我在牧羊中考证了一些古遗址,原来我们的公社就是西汉的效谷县。回所后,我作了报告,现在遗址已被保护。

我的青年朋友杨德树 (天津美院讲师)刻了我的两句诗纪念我这三年多不平凡的生活,盖在信上作为纪念…… 应该说是青年时期经历的战火淬炼让他在逆境中仍初心不改,即便在乡下身为一名“羊倌”,仍利用各种契机潜心考证出他劳动改造之地就是古时西汉效谷县旧址所在。当年在黄渠公社劳动改造3年多的艰辛磨砺,对于将一生奉献给敦煌艺术的学者史苇湘来说具有不平凡的意义,曾写下“渔泽障下驰刑士,效谷城边牧羊人”两句诗作为自己的写照,其中“渔泽障”指的就是效谷县古时的称谓。

信中所说的“青年朋友杨德树”就是时任天津美术学院讲师杨德树,将他的这两句诗刻成阴阳两方印,史苇湘将其加盖于信的末尾处,为这封家书增添了特别的意义。 ……感今抚昔,总觉得一切损失中,最使人难于忘怀的是宝贵的时间。这个损失,国家、民族、党的损失完全是一致的。“莫等闲,空悲切,白了少年头”…… 史苇湘不仅将个人的损失与国家、民族和党的损失紧密联系在一起,还引用岳飞《满江红》中的名言警示自己时不我待,并无时不刻都在告诫自己身为一名敦煌研究学者所肩负的历史重任:由于忙,要夺回浪费了的二十多年,要培养接班的,事情还是在我们这些老家伙身上…… 此信末尾落笔之处虽仅见“11.21”而未标注年份,但从信中所言“我在敦煌已经34年了,占了我生命之年的一半多”推测,这封信写于1982年,正值改革开放初期, 正是国家百废待兴之时,史苇湘深感责任重大,亟需传承敦煌文化,培养后继人才,以不负时代重托。

品读这封家书,字里行间充满了史苇湘对敦煌文化的初心与痴情,更流露出他作为一名抗战老兵的家国情怀。50多年间,史苇湘、欧阳琳夫妇为了共同挚爱的敦煌艺术事业相濡以沫、同甘共苦,一起为铸造祖国敦煌文化的辉煌奉献了他们毕生的精力。2017年3月,敦煌研究院遵照史苇湘、欧阳琳夫妇的生前遗愿,在莫高窟对面的三危山公墓为这对伉俪学者举行了庄严的骨灰安放仪式,抗战老兵史苇湘一生的家国情怀将与敦煌艺术同在。