中国邮政于7月12日发行《食用菌(二)》特种邮票1套4枚,分别表现了变绿红菇、中华金耳、松口蘑、干巴菌4种食用菌。这套由曾孝濂先生以博物画方式创作的邮票背后,还藏着一位传奇植物学家、集邮爱好者臧穆的故事。臧穆是著名真菌学家,1930年生于山东烟台,自幼爱好广泛,书法、绘画、集邮、京剧样样精通,尤其偏爱植物、绘画题材的邮票。他于1953年毕业于苏州东吴大学生物系后,先在南京师范大学任教,1973年6月调入中国科学院昆明植物研究所,历任副研究员、研究员。

臧穆在真菌系统学与生态地理学领域对中国西南高等真菌的许多类群进行了开创性的研究,奠定了中国西南高等真菌研究的基础。他对中国牛肝菌目、蘑菇目、腹菌类和部分子囊菌都有深入的研究,共发现3新属,5新(亚) 组,123新种,主编专著6部,发表学术论文80余篇。他的野外日记被誉为当代植物学界乃至生物学界的“徐霞客游记”。曾孝濂先生曾这样评价他:“率真无遮拦,执着任平生,是臧穆一生的写照。透过这部野外考察笔记,可以看出老一辈科学工作者的敬业精神和家国情怀,也是臧穆先生本人野外工作的真实再现。”

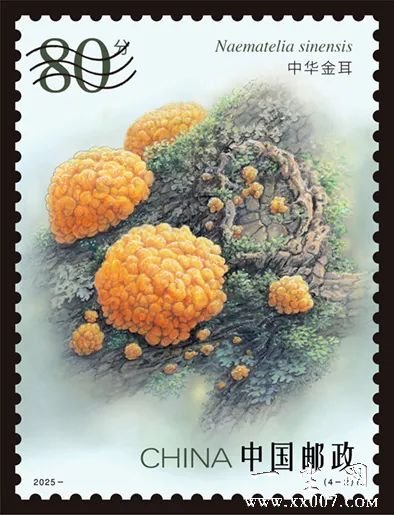

第2枚邮票表现的中华金耳,就是臧穆与他的同事引以为豪的发现之一。金耳属真菌外观相似、分类混乱,长期以来,橙黄银耳等多个真菌都混作“金耳”在市场流通。早在20世纪90年代初,臧穆便与加拿大银耳研究专家R.J. Bandoni教授合作,首次确立了“黄白银耳”新种。此后科研人员对袁明生1985年采自四川省阿坝州松潘县黄龙自然保护区的模式标本(HKAS 19954)进行了DNA测序与比对,证实它确属金耳属,并在2024年以生命条形码技术明确了“中华金耳”新物种的独立性。这一发现不仅厘清了野生与市场常见“金耳”的分类,更保留了本土真菌资源的科研价值。如今,这种金黄色、质地柔韧富有弹性的可食药两用真菌,被曾孝濂先生精准地还原在邮票上,堪称跨越实验室与生活餐桌的科普纪念。

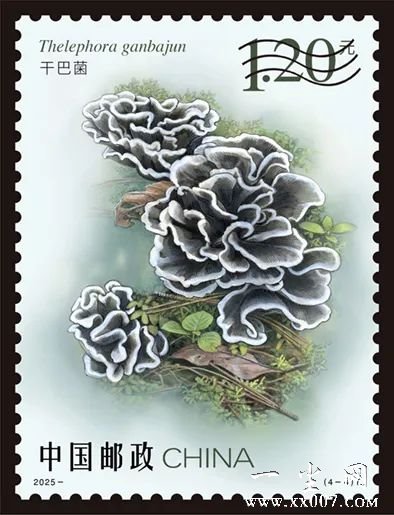

第4枚邮票上的干巴菌,也与臧穆密不可分。1987年,他在云南省玉溪市华宁县盘溪镇登楼山自然保护区采集到一种形状奇特、丛生如珊瑚的真菌。它色泽灰白、纤维质坚韧,味道鲜美、营养丰富,被当地人称为“干巴菌”,因风干后滋味酷似腌制牛肉干而得名。臧穆在《云南植物研究》第九卷第1期上首次发表,物种学名上有他的英文缩写M. Zang,他将其正式命名为 Thelephora ganbajun M. Zang。干巴菌生长在云南、贵州西部及四川南部海拔800米至2200米的云南松、思茅松等纯林或与壳斗科等组成的针阔混交林下,是中国特有的野生菌美味,深受当地人喜爱,它的发现也带动了林下经济。

这两种食用菌的标本现均收藏于中国科学院昆明植物研究所标本馆。