不久前单位的一次搬家,意外地翻出了两通书信,多年前的情景又鲜活于脑海——这是中国集邮设计大师孙传哲先生写给我的亲笔信,它在故纸堆里已经静静地躺了21年了!

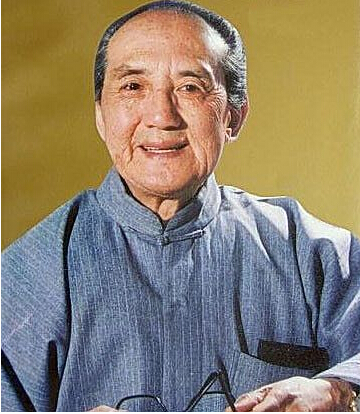

但凡喜欢集邮的人,哪怕是最初级的入门者,都不会不知道孙传哲的名字。说他是中国邮票的设计大师是毫不为过的。在他40多年的邮票设计生涯中,先后设计和参与设计邮票超过150套,创下了很多新中国之最,比如第一套纪念邮票、第一套特种邮票、第一套普通邮票、第一套航空邮票和第一套欠资邮票,故尔又有“新中国邮票之父”的美誉。他设计的邮票不仅数量多,而且水平也相当高。在1980评选出的30套建国最佳邮票中,由他设计的邮票竟然占了11套!其中,《开国纪念》、《梅兰芳舞台艺术》、《中国古代科学家》、《黄山风景》、《台湾风光》、《金鱼》、《熊猫》、《金丝猴》等,都是集邮迷们争相追捧、千金难求的精品力作。

因邮识故乡

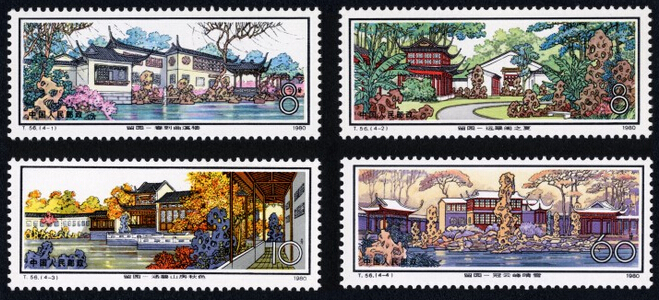

我是在上世纪80年初开始集邮的。那时我在四川,刚刚进入大学读师范,家里每个月寄30块钱给我。除了吃饭买书,不少的生活费都用在集邮上了。学校在郊外,每每有新邮发行,要坐很长时间的公交车去市中心买票。最初的邮品中,就有孙先生设计的这套《留园》邮票。因为当初邮票年卡很难订到,所以,是花了高价买来的。所谓高价,也只是在原来面值上加是几毛钱,但这套邮票里有张60分的高面值票,对还是穷学生的我来说,也是要咬咬牙的。之所以决定买它,一来设计得的确很漂亮,二来,我虽是苏州人,但二十多年来却从未去过苏州。看到故乡的东西,自然有种亲切感。

大学毕业后我随家人回到苏州,经过几年的打拼,由陆文夫先生“钦点”,我于1991年由工厂进入苏州杂志社,当上了编辑兼记者,负责“今日苏州”“人物纵横”等栏目的采写和组稿。杂志社在叶圣陶先生的故居,粉墙黛瓦,绿肥红瘦,环境非常静雅。我在杂志社工作了3年多,那是记忆中非常美好的时光。因为那是我文学和新闻事业的开始,在那里,我遇到了像陆文夫、朱红、朱衡、华群、谷新等很多良师益友,得益匪浅。只可惜,他们中很多的人已经作古了。杂志社的3年,激发了我强烈的写作欲望。老读者不妨去翻那几年的杂志,会发现,隔三差五就会有我的长文章。写的大都是与当代苏州相关的人与事。

九十年代初,中国的集邮市场持续升温,几乎到了疯狂的地步。我也撰写过许多相关的文章。比较有影响的有两篇:一篇是《神奇的方寸世界》,写的是集邮天地里的各种疯狂;另一篇是与姜晋先生合作的《邮票里的“天堂”》,搜罗了各种与苏州相关的邮票,以及与之相关的背景故事。因为要写邮票里的苏州,我和姜晋查阅了大量相关资料,发现邮票设计大师孙传哲与苏州有着很深的情缘。于是,我萌发了想要采访他的念头。

初识孙传哲

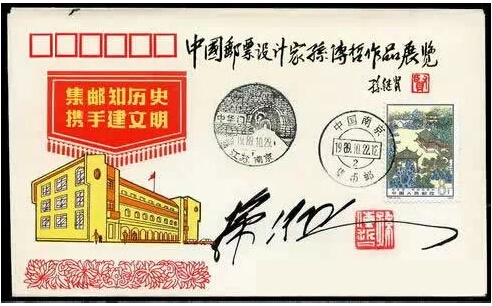

1993年6月,我通过北京的相关机构询问到了老先生的联系方式,试着给他写了封信,寄上了刊载着《邮票里的“天堂”》一文的当年第三期苏州杂志请他指教。同时以一个苏州邮迷的身份感谢他设计的《留园》、《拙政园》邮票对苏州这个城市的贡献。希望能他能为苏州杂志写些“与苏州有关的回忆性文章”。另外,也希望他能通过他在邮票设计界的影响力,呼吁邮电部能继续发行更多与苏州相关的邮品——其一是苏州四大名园的另外两套《狮子林》和《沧浪亭》;其二是建议在1994年10月28日叶圣陶先生百年诞辰时,能发行叶老的邮票。

当然,我也没忘了夹带些私货——随信寄上了一张贴有孙老设计的邮票的空白封。作为集邮爱好者,我非常渴望能得到他在邮品上的亲笔签名,尽管我知道那时他已经是近八十的老人了。

很快,孙先生先生回信了,用的是中国集邮总公司的信笺。信虽不长,但字里行间却流露出对苏州的美好印象——他提到了6年前与苏州邮迷的一段缘,同时,也表达了没能继续进行苏州园林邮票设计的遗憾。他还在信尾邀请我秋天去北京参观全国邮展,这样,我可以对他进行专访。

孙先生的回信令我非常激动,我又寄去了几期的苏州杂志样刊以示感谢。同时,开始搜集研究孙传哲先生的相关资料,为日后的采访做准备。

姑苏情满笺

给孙先生的信寄出不多久,就很快收到了他的第二封回信,这次用的是普通信笺,正反面密密麻麻地写了两页。可以看出,老先生是非常随和健谈的。大约是苏州杂志勾起了他关于苏州更多美好回忆,所以,他用了很浓的笔墨来谈年少时与苏州的渊源。

从孙老的第二封来信我们可知,孙老先生与苏州最早的渊源应该是在上世纪三十年代初。他因为认识了苏州画家管一得,从而走上绘画的道路,这为他日后辉煌的邮票设计生涯打下了最早的基础。

这里有必要介绍一下孙先生的家世。其实,孙先生出身在书香门第,其祖原籍慈溪龙南,原是三国孙权之后。他父亲孙家溎是清代的末代秀才,也是非常有名的藏书大家。上世纪初期兵荒马乱,孙家溎先生竭尽全力抢救收藏行将灭绝的善本,甚至包括宁波天一阁、卢氏抱经楼、徐氏烟屿楼散失于民间的珍本,其中著名的有元刻《隋书》、《范文正公全集》,明刻本《蔡中郎集》、明抄本《圣宋名贤四六丛珠》等,约有400部,共约二万卷,其中珍贵的善本竟占了一半。

抗战时期宁波城被日本人占领,为保古籍安全,年过六旬的孙家溎与孙传哲的大哥孙定

观一起偷偷雇船,将藏书一批一批运到鄞县山区。有一次两麻袋书落水,父子俩好不容易捞起,翻晒一页页的湿书。当时又有国民党军队残部发现了藏书,竟要把古书烧掉,虽既送钱又求情,不幸四麻袋书已经半焦,孙家溎为此悲痛不已。

1964年,孙氏后人将整理好的藏书低价出让或捐赠天一阁。1966年文化革命浪潮袭来,为防止古籍损失,又将一批古籍和字画捐赠给天一阁。据统计,孙氏家人共捐赠古籍14947卷,成为天一阁30万卷藏宝的重要组成部分。

作为孙家溎最小的儿子孙传哲,没有子承父业,可见作为引路人的苏州人管一得对他的影响力巨大。关于管一得,目前能查到的资料并不多,苏简亚先生主编的《苏州文化概论》中曾提到过他的名字。只知道他的山水画仍偶见于拍卖市场,其画风深得吴门画派的真传,曾与余彤甫、陈摩等人在1925年夏发起过冷红画社。“冷红”,据说是取意于鲁迅“横眉冷对千夫指”。画社每逢春秋两季各举行画展一次,共举办过13届,在苏州城一时名声大噪。鉴于画社之兴旺发达,订画之人日益增多,几位发起者遂于1926年辞去学校的教职工作,致力于挥毫、鬻画以自给。并购下吉由巷空地一块,筑屋建宅。因性好古雅,凡画台、桌椅,都定做成明代式样。又喜搜集松花石,得数十块,布置四壁,因题室名为“松花石室”。以后,数以百计之书画作品,均出于此间。

孙传哲经管一得引荐,以优异的成绩考入刘海粟创办的上海美术专科学校,成为西画的插班生,足见其优异的绘画才能。两年后,他又转入南京中央大学艺术系深造,师从绘画大师徐悲鸿、潘玉良等,从此奠定了坚实的艺术功底。

彼时西画虽然时尚,却鲜有用武之地。加之抗战爆发,孙传哲全家从宁波逃难到上海,立即感受到了生活的压力。为了生计,他只能靠画广告和卖字画为生。1947年,孙传哲报名参加了民国政府交通部邮政局驻沪供应处仅招收一名邮票设计人员的考试,从80多位竞争者中脱颖而出进入了南京邮政局驻沪供应处,成为专职邮票设计员。1948年,他首次承担了《国营招商局75周年纪念邮票》的设计。从此,开始了近半世纪的邮票设计生涯。

园林方寸间

孙先生在信中说起了他在解放初期来苏州,与陆天、王西野的一段交往。这时的孙先生已经是新中国邮政的专职设计师了。他的此番苏州之行是个人小憩,还是为邮票而来苏州采风已不而知。但联系到下一句“文革后我才搞《苏州园林》邮票”,一个“才”字至少说明,设计师本人是早有把苏州园林上邮票的想法了。

至于他提到的王西野,苏州杂志也有过多篇回忆文章。他早年与孙传哲有相似的经历,求学于颜文樑先生创办的苏州美专,不同的是他从事的国画专业,后就读于上海光华大学,长期从事教育事业,曾任同济大学,上海杨浦教育学院教授。王先生是个跨界奇才,于中国古典文学、美术史、古建筑及园林艺术均深具造诣,兼擅书画,而以诗名。他客居苏州多年,与叶圣陶、沈从文、顾廷龙、陈从周、白蕉、陆俨少等都有过很深的交往。他的公子王宗拭在我离开苏州杂志后接替了我的岗位,我们有过数面之交,是个性格内向、涉猎广泛的才人,只可惜天妒英才,于1999年因病早早辞世了。

从信中可以看出,孙先生对苏州的园林、街巷、评弹可以说非常熟悉和喜爱。他用了大量笔墨谈到了关于《苏州园林》邮票设计的背景和内幕,包括选题的确定、创作的构思等等。我一直坚定地认为,由孙传哲这位中国邮票大师来担纲苏州园林邮票的设计是再合适不过的了。这不仅是因为他在邮票设计界的地位,更因为他对苏州园林的热爱与了解无人可及。

按照计划,《苏州园林》邮票最初的设想一共是四套——留园、拙政园、狮子林、沧浪亭。这也符合传统的“苏州四大名园”的说法,能全面体现不同时期苏州园林的风格特点。应该说,作为“国家的名片”的邮票,能以如此大的体量来表现一个城市,在新中国的邮票史中还是不多见的。

大师传佳作

毕竟,孙先生是学西画出身的,他对苏州园林的理解与表现是相当精准的:比如,留园他表现的是建筑的华美,拙政园是通过俯瞰展现出园子的大而气魄。狮子林他关注的假山,沧浪亭则建议跳出园子去取景……而就目前问世的三套苏州园林邮票看,最受集邮爱好者赞誉的仍然是孙传哲设计的留园。它以建筑为主体,展现了留园的四时景致,画面非常优美。其实,如果当初采取影雕套印而不是影写的话,效果一定会更好。正因为如此,拙政园邮票尝试采取了影雕套印的方式制作。但由于雕刻师的水平有限,完全没能展现出孙先生设计图的效果。这也成为他深深的遗憾。当然,拙政园邮票的另一个遗憾是票幅稍小,没能很好地展现出这座大园林的气势。

1964年,孙氏后人将整理好的藏书低价出让或捐赠天一阁。1966年文化革命浪潮袭来,为防止古籍损失,又将一批古籍和字画捐赠给天一阁。据统计,孙氏家人共捐赠古籍14947卷,成为天一阁30万卷藏宝的重要组成部分。

作为孙家溎最小的儿子孙传哲,没有子承父业,可见作为引路人的苏州人管一得对他的影响力巨大。关于管一得,目前能查到的资料并不多,苏简亚先生主编的《苏州文化概论》中曾提到过他的名字。只知道他的山水画仍偶见于拍卖市场,其画风深得吴门画派的真传,曾与余彤甫、陈摩等人在1925年夏发起过冷红画社。“冷红”,据说是取意于鲁迅“横眉冷对千夫指”。画社每逢春秋两季各举行画展一次,共举办过13届,在苏州城一时名声大噪。鉴于画社之兴旺发达,订画之人日益增多,几位发起者遂于1926年辞去学校的教职工作,致力于挥毫、鬻画以自给。并购下吉由巷空地一块,筑屋建宅。因性好古雅,凡画台、桌椅,都定做成明代式样。又喜搜集松花石,得数十块,布置四壁,因题室名为“松花石室”。以后,数以百计之书画作品,均出于此间。

孙传哲经管一得引荐,以优异的成绩考入刘海粟创办的上海美术专科学校,成为西画的插班生,足见其优异的绘画才能。两年后,他又转入南京中央大学艺术系深造,师从绘画大师徐悲鸿、潘玉良等,从此奠定了坚实的艺术功底。

彼时西画虽然时尚,却鲜有用武之地。加之抗战爆发,孙传哲全家从宁波逃难到上海,立即感受到了生活的压力。为了生计,他只能靠画广告和卖字画为生。1947年,孙传哲报名参加了民国政府交通部邮政局驻沪供应处仅招收一名邮票设计人员的考试,从80多位竞争者中脱颖而出进入了南京邮政局驻沪供应处,成为专职邮票设计员。1948年,他首次承担了《国营招商局75周年纪念邮票》的设计。从此,开始了近半世纪的邮票设计生涯。

园林方寸间

孙先生在信中说起了他在解放初期来苏州,与陆天、王西野的一段交往。这时的孙先生已经是新中国邮政的专职设计师了。他的此番苏州之行是个人小憩,还是为邮票而来苏州采风已不而知。但联系到下一句“文革后我才搞《苏州园林》邮票”,一个“才”字至少说明,设计师本人是早有把苏州园林上邮票的想法了。

至于他提到的王西野,苏州杂志也有过多篇回忆文章。他早年与孙传哲有相似的经历,求学于颜文樑先生创办的苏州美专,不同的是他从事的国画专业,后就读于上海光华大学,长期从事教育事业,曾任同济大学,上海杨浦教育学院教授。王先生是个跨界奇才,于中国古典文学、美术史、古建筑及园林艺术均深具造诣,兼擅书画,而以诗名。他客居苏州多年,与叶圣陶、沈从文、顾廷龙、陈从周、白蕉、陆俨少等都有过很深的交往。他的公子王宗拭在我离开苏州杂志后接替了我的岗位,我们有过数面之交,是个性格内向、涉猎广泛的才人,只可惜天妒英才,于1999年因病早早辞世了。

从信中可以看出,孙先生对苏州的园林、街巷、评弹可以说非常熟悉和喜爱。他用了大量笔墨谈到了关于《苏州园林》邮票设计的背景和内幕,包括选题的确定、创作的构思等等。我一直坚定地认为,由孙传哲这位中国邮票大师来担纲苏州园林邮票的设计是再合适不过的了。这不仅是因为他在邮票设计界的地位,更因为他对苏州园林的热爱与了解无人可及。

按照计划,《苏州园林》邮票最初的设想一共是四套——留园、拙政园、狮子林、沧浪亭。这也符合传统的“苏州四大名园”的说法,能全面体现不同时期苏州园林的风格特点。应该说,作为“国家的名片”的邮票,能以如此大的体量来表现一个城市,在新中国的邮票史中还是不多见的。

大师传佳作

毕竟,孙先生是学西画出身的,他对苏州园林的理解与表现是相当精准的:比如,留园他表现的是建筑的华美,拙政园是通过俯瞰展现出园子的大而气魄。狮子林他关注的假山,沧浪亭则建议跳出园子去取景……而就目前问世的三套苏州园林邮票看,最受集邮爱好者赞誉的仍然是孙传哲设计的留园。它以建筑为主体,展现了留园的四时景致,画面非常优美。其实,如果当初采取影雕套印而不是影写的话,效果一定会更好。正因为如此,拙政园邮票尝试采取了影雕套印的方式制作。但由于雕刻师的水平有限,完全没能展现出孙先生设计图的效果。这也成为他深深的遗憾。当然,拙政园邮票的另一个遗憾是票幅稍小,没能很好地展现出这座大园林的气势。

1980年发行的《留园》邮票

孙先生本人对拙政园邮票的设计是满意的。而在这套邮票发行的时候,90岁的叶圣陶先还专门应邀撰写了一篇名为《新发行的拙政园邮票》的长文对拙政园邮票作了点评。

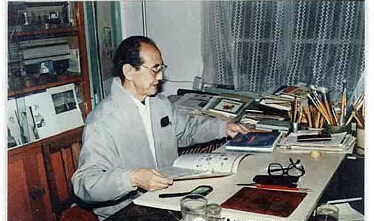

孙先生为设计苏州园林邮票专程来苏州实地写生据称不下三次。大师之所以有如此盛名,显然与他严谨的创作精神是分不开的。其实,孙传哲设计的每一套邮票都有一段生动的故事。《梅兰芳舞台艺术》邮票和小型张是孙先生的代表作之一,也是新中国中身价最高的邮品之一。为了准确地再现梅兰芳大师优雅的舞台风范,他曾经仔细研究梅先生穿过的服装和用过的舞台道具,并反复观摩过梅葆玖的演出。为了设计好物种邮票《金鱼》,他不仅自己爱上了养金鱼,还专门跑去北海,向一位金鱼世家的老人求教。他说:“我希望自己设计的邮票不仅给人们带来快乐和知识,而且能给人留下值得回味的东西”。

唏嘘未了情

一位年过八旬的老人,能与一个素未蒙面的后人大谈他的创作历程,也体现了老人家的随和。那些年我写过数十位艺术家,以老人的名望和胸襟,是无人能出其右的。正因为如此,我非常渴望能去北京拜望老人家,面对面听他说他与苏州的种种故事。于是,在接到孙先生的第二封来信后,我立即给杂志写了一份书面请示,希望能在当年秋天去北京采访孙传哲先生。

熟悉苏州杂志的读者都知道,苏州杂志是一份立足本土、写苏州人与事的文化刊物。陆文夫创办这杂志之初就立下规矩,要办一份纯文化的刊物。所以,办刊经费除了主管部门一些拨款外,主要是从喜欢苏州文化的企业家们那里“化缘”来的(而且声明不做商业回报)。而稿源一是靠编辑采写本地的文章,二是通过打电话或写信向各地的苏州名人或与苏州相关的名人约稿。记者去外地采访,至少我在杂志社的那几年是没有先例的。所以,报告打上去,也没了下文。我深知杂志社的窘迫,加之那年的秋天我初为人父,要忙的事情也很多。于是,去北京采访孙先生的计划就被搁置了。

次年,我离开杂志社去了电视台,工作节奏更快了,不仅没有机会再去采访孙先生,就连集邮的兴趣也渐渐地淡了。又过了一年,忽然传来了孙传哲先生不幸病逝的消息,心中满是怅然。这些年,由于工作的压力山大,又由于我已经不再需要靠写稿来补贴家用,所以早已疏于笔耕了。可每每想到与孙先生这段邮缘,便总有一种亏歉的心结。大师之于名园,我之于大师——那四套计划中的园林邮票,那一次未能成行的京城采访,实在是两段未了的情缘!

如今,因两件手札的重新出现,我又重拾起那段记忆。我打它敲打出来,并形成文字,聊补心头深深的遗憾,也希望能为研究孙传哲、研究苏州园林和喜欢集邮的人们提供一些参考。

孙先生为设计苏州园林邮票专程来苏州实地写生据称不下三次。大师之所以有如此盛名,显然与他严谨的创作精神是分不开的。其实,孙传哲设计的每一套邮票都有一段生动的故事。《梅兰芳舞台艺术》邮票和小型张是孙先生的代表作之一,也是新中国中身价最高的邮品之一。为了准确地再现梅兰芳大师优雅的舞台风范,他曾经仔细研究梅先生穿过的服装和用过的舞台道具,并反复观摩过梅葆玖的演出。为了设计好物种邮票《金鱼》,他不仅自己爱上了养金鱼,还专门跑去北海,向一位金鱼世家的老人求教。他说:“我希望自己设计的邮票不仅给人们带来快乐和知识,而且能给人留下值得回味的东西”。

唏嘘未了情

一位年过八旬的老人,能与一个素未蒙面的后人大谈他的创作历程,也体现了老人家的随和。那些年我写过数十位艺术家,以老人的名望和胸襟,是无人能出其右的。正因为如此,我非常渴望能去北京拜望老人家,面对面听他说他与苏州的种种故事。于是,在接到孙先生的第二封来信后,我立即给杂志写了一份书面请示,希望能在当年秋天去北京采访孙传哲先生。

熟悉苏州杂志的读者都知道,苏州杂志是一份立足本土、写苏州人与事的文化刊物。陆文夫创办这杂志之初就立下规矩,要办一份纯文化的刊物。所以,办刊经费除了主管部门一些拨款外,主要是从喜欢苏州文化的企业家们那里“化缘”来的(而且声明不做商业回报)。而稿源一是靠编辑采写本地的文章,二是通过打电话或写信向各地的苏州名人或与苏州相关的名人约稿。记者去外地采访,至少我在杂志社的那几年是没有先例的。所以,报告打上去,也没了下文。我深知杂志社的窘迫,加之那年的秋天我初为人父,要忙的事情也很多。于是,去北京采访孙先生的计划就被搁置了。

次年,我离开杂志社去了电视台,工作节奏更快了,不仅没有机会再去采访孙先生,就连集邮的兴趣也渐渐地淡了。又过了一年,忽然传来了孙传哲先生不幸病逝的消息,心中满是怅然。这些年,由于工作的压力山大,又由于我已经不再需要靠写稿来补贴家用,所以早已疏于笔耕了。可每每想到与孙先生这段邮缘,便总有一种亏歉的心结。大师之于名园,我之于大师——那四套计划中的园林邮票,那一次未能成行的京城采访,实在是两段未了的情缘!

如今,因两件手札的重新出现,我又重拾起那段记忆。我打它敲打出来,并形成文字,聊补心头深深的遗憾,也希望能为研究孙传哲、研究苏州园林和喜欢集邮的人们提供一些参考。

需要补充说明的是,官方的说法,孙传哲是于1995年4月10日“因病”去世的。但实事上,孙先生的去世也是令人扼腕的。他是在4月3日在北京一公交站台等车时,被拥挤的人们和失控的公交车撞倒受伤的。虽经一个星期的全力抢救,仍于10日不幸辞世。而更让人唏嘘不已的是,当家人和朋友前往八宝山联系火化时,却被告知,八宝山第一告别厅及最好的火化炉已为一位刚刚去世的党和国家领导人封存待了——这个人是陈云。我去百度了下陈云去世的时间,竟然也是孙先生去世的同一天——1995年4月10日!

作者平燕曦

作者平燕曦